ジェンダー平等に関する関心が高まるにつれて、男女別学についての議論が起こり始めている。「女性」「男性」以外の性を排除する教育システムは性差別的なものなのだろうか。女子校の成り立ちや意義を見つめ直し、現代におけるその価値について考える。

女子校の成り立ち

目次

女子教育の始まり

江戸時代まで遡れば、寺子屋での就学率は7割を超えており、多くの女子が読み・書き・そろばんの教育を受けた。明治時代、1872年の学制では女児小学校も存在した。

女子校の登場

女子の高等教育の始まりは教員の養成目的であった。1874年に設立された東京女子師範学校は1890年に東京女子高等師範学校(現お茶の水女子大学)となり、1904年に設立された奈良県の女子高等師範学校とともに、大学ではなくともその当時に女子の公立の最高教育機関であった。

19世紀後半には私学の女子中等学校が多く設立された。これらの学校では一般教養に加え、手芸や家政などを教えた。20世紀に入り、日本女子大学校や津田英学塾など、女子専門の高等教育を行う大学が設立されるようになった。

高等教育における女子学生の扱い

高等教育の分野において言えば、1877年には東京大学を始めとする7つの帝国大学が創立された。しかしながら、1876年の帝国大学令においては入学資格が高等学校卒業生に限られていたため、高等学校に入学できなかった女子学生にこれらの大学に進む道はなかった。

実質的に女性の入学が不可能だった旧帝国大学に女性の入学が初めて認められたのは、1913年のことであった。東北帝国大学が入学資格を高等学校卒業生から高等師範卒業生、中等教員免許資格合格者などに広げたことから、5人の女性が受験に挑戦し、3人が合格した。私学の大学では、その後聴講生や選科生として女性を受け入れる動きが広まることとなった。

(参考:東京大学男女共同参画室『日本の女子高等教育の歴史』

https://www.u-tokyo.ac.jp/kyodo-sankaku/ja/activities/model-program/library/UTW_History/Page05.html)

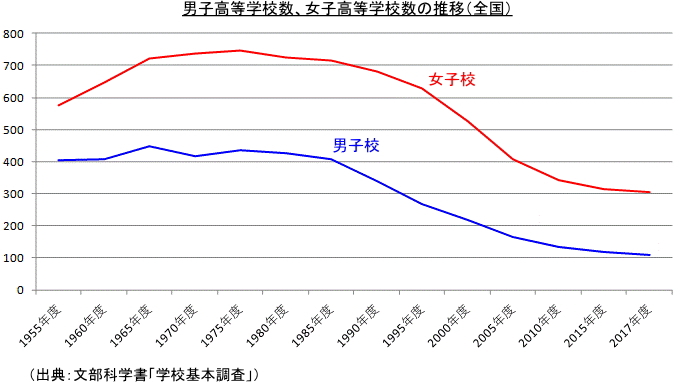

女子校の数の変化

1955年以降のデータを見ると、女子校の数は一時増加したものの、2000年代に入ってからは急速に減少し、最盛期の半分ほどになっている。これは女子校の志望者が減少し、採算を取ることが難しくなった学校の共学化が進んだことが一因とされている。

女子校の意義の変化

学校により校訓や教育方針は異なれど、女子校が目指す教育のあり方は時代によって変化してきた。戦後女子教育が成り立った頃から、現代にかけてどのような価値観の変化が起こっただろうか。